新聞人 坂口二郎 大正デモクラシー編 紫水叢書

菊池知之 編

坂口二郎著作刊行会 発行

1993年

422ページ

約22x16x2.8cm

ハードカバー 帯付

※絶版

大正政変の現場にいた政治記者(萬朝報 中央新聞)の、ジャーナリズム論・政治改革論。

坂口二郎肖像写真あり。

漢字は新字体、かなは旧仮名遣いとされており、当時の記事が読みやすいものとなった大変貴重な歴史資料本。

【目次】

口絵写真 坂口二郎肖像写真

解説

黒岩涙香論

打てば響く黒岩精神 萬朝報一万五千号刊に際して

涙香・黒岩周六論(上)(下)

黒岩時代の萬朝報

一、萬朝報の名 二、萬朝報創刊まで 三、萬朝報の本領

四、赤新聞の名轟く 五、隆々たる社運 六、人材漸く集る

七、全盛時代前期 八、全盛時代後期 九、爛熟時代

十、黒岩末期の活躍 十一、残されたる謎 十二、新聞人としての黒岩

書評 東京朝日新聞主筆〔当時〕緒方竹虎「黒岩時代の萬朝報」(坂口二郎著)

徳富蘇峰 坂口二郎君の「現代新聞論」を読む

東京通信

明治四十二年(一九〇九年)

伊藤博文帰京 東京市民の納涼 伊藤博文暗殺 伊藤公国葬 伊藤公薨去後 日韓合邦論

明治四十三年(一九一〇年)

第二十六議会開会 立憲国民党結成 自然主義文学と早稲田大学 第二十六議会閉会

英国政情と日本外債 対韓問題 曾禰統監辞任 長州閥 日韓併合余話 日韓併合近づく

韓国の両班 東京郊外より 日韓併合と長閥 大逆事件後の思想取締 桂首相の十六方美人

伊藤公暗殺一周年 政府の新聞記者懐柔 筑後出身大石進氏国技館に長幹菊を飾る

朝鮮の教育問題

明治四十四年(一九一一年)

広帆鉄道改築案 幸徳秋水らの大陰諜事件 情意投合 再び情意投合 帝国座竣工と女優募集

当世ファッション 都の春 東京の貸家事情 文芸協会第一回公演 文芸協会公演批評

荷風の「隅田川」と白鳥の「微光」 松竹の東京進出 第二次西園寺内閣発足 東京寄席

東京各新聞紙の同一化 中国辛亥革命 官僚派反撃

明治四十五年・大正元年(一九一ニ年)

正金銀行戸次取締役逝く 東京大相撲春場所 第二十八議会 米価奔騰

貴族院小選挙区制否決(菊竹六皷「貴族院の態度」) 文芸協会第三回公演 米価調節 衆議院議貝今昔

桂前首相渡欧 第十一回総選挙余話 聖上御不予と桂公外遊 陛下の御快癒祈願 明治天皇崩御

明治天皇大喪と明治神宮 徳大寺実則内大臣兼侍従長辞任 桂前首相内大臣兼侍従長就任

再び桂前首相内大臣兼侍従長就任について 官僚派政治家の煩悶 官僚派政治家の暗闘

初当選議員の集会 陸軍ニ個師団増設問題 大非迫る 仏国映画ジゴマの流行 乃木大将殉死

乃木大将殉死の教訓 桂侍従長の宮中改革 寺内朝鮮総督の世評 非場殿と乃木大将墓地

ジャパンーメール社長ブリンクリー氏危篤 第六回社会政策学会大会 西園寺内閣の運命

陸車増師問題 文芸協会第四回公演 西園寺内閣総辞職 元老会議 桂公出馬 桂内閣の政党弾圧

第一次護憲運動 国民党内の抗争 歳末所感

大正二年(一九二二年)

明治史側面の思い出 憲政擁護連合大会 議会停会と国民党分裂 桂首相の新政党組織

桂内閣不信任決議案提出 再開の議会を民衆取巻く 憲政擁護と政友会 政友会分裂

山本内閣発足 第三十議会閉会 婦人問題の勃興 学生野球 文芸協会内紛 活動写真盛況

陸海班大臣任用範囲拡張 文官任用令改正 中央政界風聞 後藤新平と伊東巳代治

外交界現状 社会主義思想 桂公没後の政界 桂公逝く 早稲田大学創立三十年 陸班増師問題

立憲同志会内紛 袁世凱のクーデター 長州閥 第三十一議会召集 歳末回顧

大正三年(一九一四年)

減税同盟運動 英国統一党ジョセフ・チェンバレン氏の退隠 歴代政治家の譲会演説 議貝の質問

シーメンス事件起る 同志会内閣弾劾案提出 政友会の態度 野党の混乱 内閣弾劾案否決

原内務大臣問責 貴族院の形勢 廃税案否決 野党の倒閣運動 貴族院と海軍問題 衆議院議長交替

貴族院海軍予算削減 貴族院勅選議貝村田保山本首相に自決を迫る 予算案両院協議会に

予算不成立 山本内閣総辞職 元老会議 政友会新幹事長永江純一 清浦流産・饅香内閣

続清浦流産・鏝香内閣 第二次大隈内閣 大隈内閣与党 三派連合不成立 大隈首相内相兼任

久留米絣流行 地方長宮更迭 若槻蔵相の財政政策 大浦農相の産業振興策 立憲同志会の内紛

東京商商昇格問題 加藤外相の対支外交 大浦農相の工場法案 原敬政友会総裁就任

大隈首相の去就 増師問題

英国通信(大正九年より十年)

英国へ渡る前に 関門海峡より 上海より 上海の色 香港より

濃かなる南洋気分 通信開始の序 当面第一の問題 連立内閣の是非

倫敦の酒場見物 郊外の散歩 倫敦より 突発せる海軍協定議

英国炭坑の危急 三角同盟動く 東宮殿下を迎ふ 端西ベルンにて亡父を憶う

家兄の死を哭す 英国政界五十日 嗚呼日英同盟 英内閣対タイムズ紙

蘇格蘭旅行日記 帰らう!帰らう ヂョンス様に さよなら倫敦 英国政界の将来

新政友会論(大正十一年)

序文 一、政界の不安定 二、改進党と自由党

三、実際的政党 四、政党の修養時代 五、原〔敬〕内閣の出現

六、政治と代表 七、代表の意義 八、議会政治の内容

九、普通選挙と政友会 十、普通選挙と民衆 十一、民衆政治と貴族院

十二、外交と国民 十三、軍事と国民 十四、軍事大臣の資格

十五、教育上の欠陥 十六、産業改革運動 十七、自由主義の回顧

十八、思想を征服する思想 十九、旧自由主義の敗頽 二十、自由主義の欠陥

二十一、自由主義と産業国有論 二十二、資本家制度 二十三、土地国有

二十四、農業政策 二十五、自由主義と税制 二十六、自由主義と教育

二十七、保健問題 二十八、社会政策 二十九、政友会と青年

三十、機関紙論

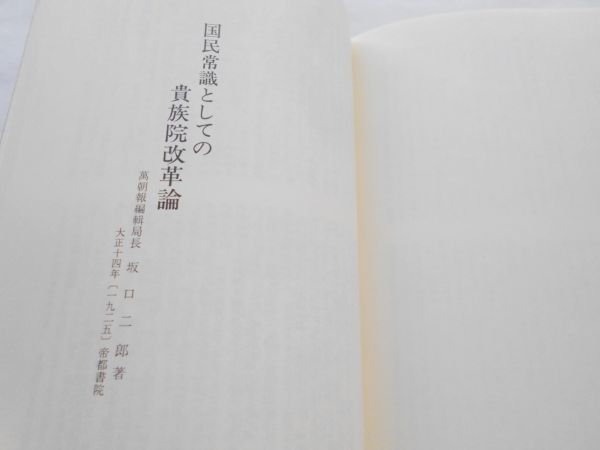

国民常識としての貴族院改革論(大正十四年)

年譜

あとがき

【作品集凡例】

かなづかいは、原文の旧かなづかいのままとし、漢字は新字体とした。

ルビは最低限とし、新かなづかいとした。

句読点は読みやすいように追補した。また濁点、半濁点を補った。

原文の()は原作者、編集者の注は〔〕とした。

外国の地名並びに人名については、現代一般的に使用される表記に統一した。

語句に整合性を欠く場合、務めて原文のままとした。

例、像ねて、像て等。

東京通信、英国通信の日付は、新聞掲載日でなく、発信日とした。

【はじめに】より一部紹介

本編は、明治編(既刊)の後を受けて、明治四〇年末の萬朝報入社から、大正一五年の福岡日日新聞在京客員(論説担当)就任までの期間を対象とする。恰もこの期間は、大正デモクラシーの時代であり、本編も大正デモクラシー榻と称することにした。坂口にとって二十七歳から四十六歳までの壮年期に該当し、新聞記者として一番充実した時代と言えよう。鬼才黒岩涙香から、「唯それ訳を出でよ」「弱きを助け強きを挫く」「記事は簡単、明瞭、痛快たれ」「眼に王侯なく、手に斧鉞あり」と言った新聞記者魂を吹きこまれた。明治編に見られるような、上司小剣や堺枯川に読売新聞を罷めたいと駄駄をこねる坊ちゃん記者の姿はない。

坂口と同時期、福岡県出身の東京で活躍した文筆家に、石田秀人が居る。彼の著書「在京福岡県人物誌」(昭和三年)には坂口を「着実真摯な評論家」として紹介している。大正期の坂口を知る好個の資料なので紹介してみよう。「氏は読売を退き、萬朝報の黒岩周六氏の招聘に応じて同社の編輯を担当することゝなった。当時桂公は宮中より出でゝ第三次桂内閣を組織した為め、民間には所訓藩閥打破、憲政擁護の大運動か起った。此の迦助の第一線に起ったのが、即ち萬朝報で、全紙を挙げて閥族内閣排撃の大論陣を張ったのである。この政治記事を一身に引受けて編輯したのが実は我が坂口氏であったのである。「実にあの時ばかりは思ひ出しても一番愉快な時であった。新聞は禁止又禁止で隔日のやうに発売禁止を喰った。それでも全国各地から激励の投書が山と積まれ、今想ひ出しても洵に愉快である。」とは当時を追懐した氏の思出話〔正確にはシーメンス事件の山本内閣倒閣運動〕である。そして当時氏は、朝は九時か十時に出社し、晩は十二時過ぎ迄も編輯局の机上に山と積まれる原稿を整理してゐたので、同僚からも「坂口君は新聞社を丸るで妻とも家とも思ってゐるやうだ」と評判されたのである。退社後たしか大正九年頃に洋行し、多くロンドンに留まって英国労働党の研究などして著書も二、三に止まらない。帰朝後故野田大塊翁を社長とする中央新聞の編輯局長となり、後再び古巣の萬朝報の主筆に聘せられた。今は操觚界の第一線を退いて福岡日日新聞及び諸雑誌等に筆を執って居るが、その筆調は堅実にして雄渾、又美文随筆等にも一家を成している。氏は廉直温厚にして胸裡潔白、洵に光風霽月の観がある。又謙遜誠信の人であって、何等名利を覓むる所がない。氏は今尚は独身主義を立て徹してゐるが、之は青年時代、体の繊弱だった為に、累を他に及ぼさざらんことを惧る、氏のピューリタン的な性格に基いたものであると云はれて居る。尚ほ氏には八千八声山房主人のペンネームがある。その旧歌に日く・・・見返れば灰色したる落葉のみ 我が越し方の恋なきに似て(武蔵野を歩きて)」

「着実真摯な評論家」「謙遜誠信の人」「何等名利を覓むる所がない」との石田秀人の坂口評は、概ね当を得ているが、編著者には至って困った事である。余り自分を自慢しない人の伝記は書きづらい。ペンネームの八千八声山房主人についても由来を語ったことがない。萬朝報時代の部下、長谷川光太郎の解説によれば、八千八声啼けば死ぬとの伝説ある杜鵑から由来した名前で、杜鵑みたいに清らかな一生を終りたい願望から名付けられたそうな。

坂口は昭和一一年、五十六歳のとき、久留米出身の前衛画家古賀春江未亡人ヨシヱと結婚する。晩婚である。従って坂口の長い独身生活は、知友の間では色々と話題になっていたらしい。福岡日日新聞の学芸部長を勤め、「九州文学」発足に寄与した黒田静男は、「地方記者の回顧」のなかで大正三年頃の坂口の独身生活に触れている。(中略)生前に「坂口先生は大正デモクラシーを最も深刻に体験された方と拝察します。大正史は非常に難しいエポックと愚考します」の便りを頂いた。坂口は大正時代のみ日記を残していない。併し、数多くの労作があり、大正デモクラシー編を編纂するにあたり、取捨選択するのに苦労した。本編に収録した「黒岩涙香論」「東京通信」「英国通信」「新政友会論」「国民常識としての貴族院改革論」は、坂口の新聞記者として、深刻な体験から書き綴った大正デモクラシー論である。坂口は、この他大正期を対象とする著作に、「伯爵清浦奎吾伝」(昭和六年)、「野田大塊伝」〔政友会の策士野田卯太郎〕(昭和四年)、「榊田清兵衛翁伝」(昭和八年)、「左傾か右傾か、英国労働党の将来」(大正一五年)などの著書がある。

坂口の生い立ち、その他のプロフィルは明治編を参照されたい。巻末の年譜は参考になろう。明治編にも述べたが、本書は、坂口二郎論を目的としたものでない。先ず作品を読んでいただいて、しかる後に読者の判断に俟つという方策をとることは、非力な編著者にとって甚だ好都合である。