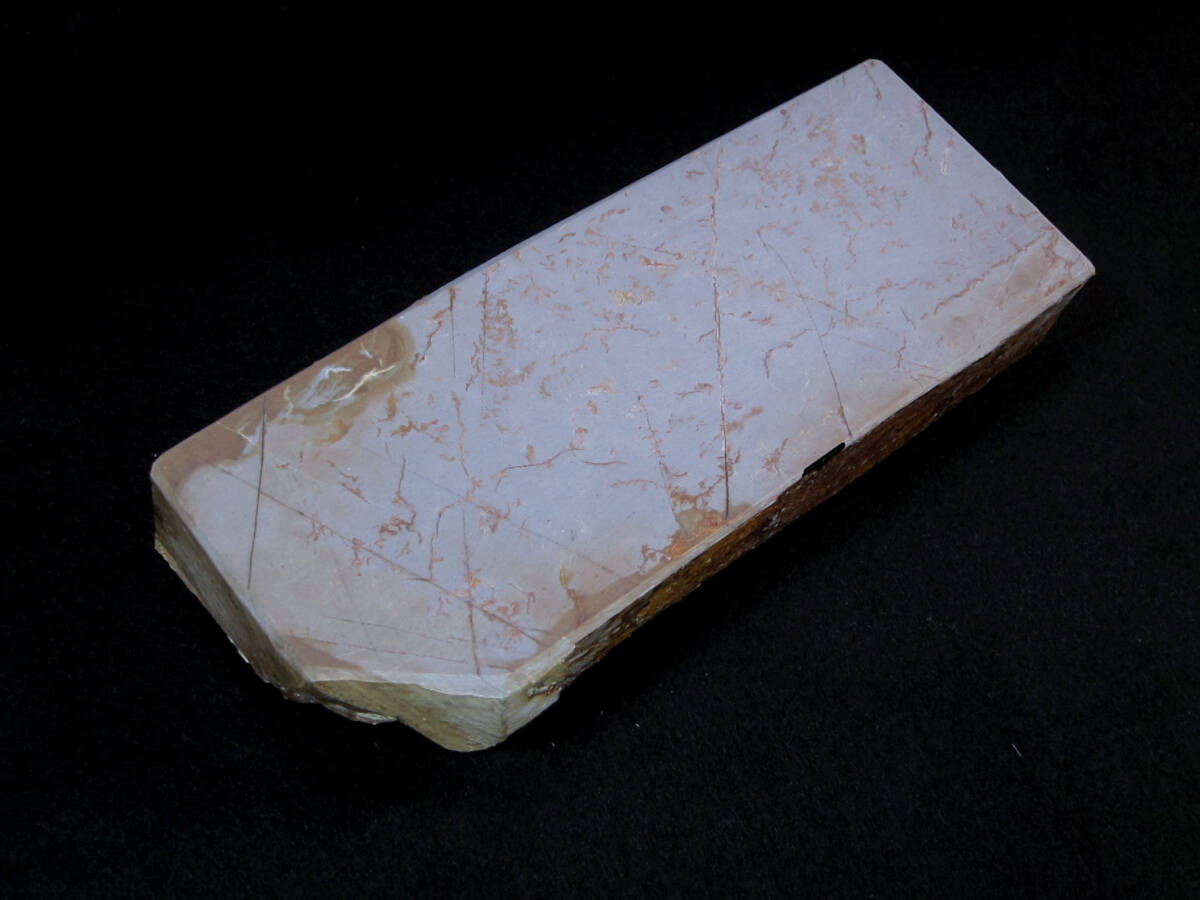

小馴れている状態の砥面では鉄粉を散らしたような研ぎ汁ですが、細かいのかすぐに酸化して茶色っぽくなります。

結合力が強く密で、鉄粉を散らしたような研ぎ汁では仕上げるのは厳しいですが、不思議な事にやたらと地金の模様が浮きかがります。

共名倉を使用して研ぐのがベストで、たっぷりの泥を出して研ぐと大変滑らかで研ぎやすく、砥面程良く荒らしてくれるのか下りも良くなります。

産地は不明ですが、西の山だとここまでの硬さは少ないですし、研いでいてゴツゴツ感を感じる石も多いですが、この石は共名倉を使って研ぐと非常に滑らかで軽快。

巣板系である事からの研ぎ心地の良さなのか、余計な抵抗感が無いので研いでいて刃物もヨレにくく、切れ刃の平面維持に貢献します。

砥面を手で撫でてもツルツルすべすべで斜めから見ると良く景色が映り込みます。

軟らか砥石や水を吸う砥石だと、映り込みも鈍いですよね。

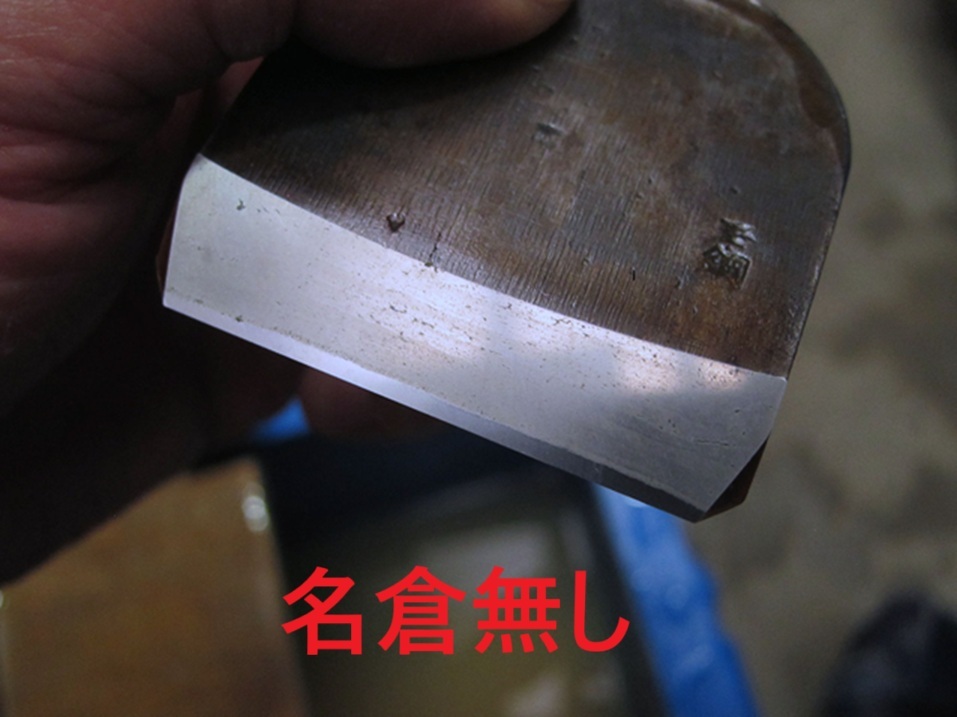

非常に硬い砥石で鉄粉と泥を織りまぜて磨くように研ぎあげる事で地金も濃く仕上がりますが、この砥石の場合あまり他では無い霞み具合の鋼に仕上げる事が可能です。

非常に硬い砥石であるにもかかわらず鋼が白っぽく透けるような白みに霞み、硬くない砥石でよくある霞み方とはまた違う霞み具合の印象です。

これが内曇りの特性?

また共名倉ですが、雑味の含まれない天然仕上砥石の共名倉であれば、どの砥石を研いだ場合でも、8~9割はベースとなる砥石側の特製が強く出るように思いますので、充分この砥石の特製が発揮されると思います。

別の最終仕上げ砥石で仕上げたい場合も手前の工程でこの砥石を名倉で泥出しして使う事で、下りと平面維持力を利用することができ、非常に軽快でもある事から、つっぱって切れ刃の形状が狂ってしまうなんて事の予防にも使えます。

非常に不思議な霧の中にいるような鋼、またそれとは逆に透過度が高く真っ黒な鋼、どちらの仕上りも有りですね!

いつも常備で2~3本持ち歩いていたうちの一本です。

個人的には、このような砥石があればもう一本欲しいと思っていましたが、資金不足のため今回手放します。

硬い砥石が扱い慣れた方、これから挑戦してみようという方、砥石マニアのかたよろしくお願いいたします。

出品期間中に破損その他の都合により誠に勝手でございますが出品を取りやめる場合もございます。

※ご落札後、連絡や手続き毎に数日を要するなど、スムーズな取引の出来ない方の御入札はご遠慮ください。

ご落札の後、評価を参考に連絡や手続き毎に数日を要する・受け取り連絡をされないという取引を何度か繰り返されている方は、申し訳ございませんがこちらの判断で落札者を削除をする事があります。

画像をよく精査して頂きノークレーム・ノーリターンでお願いいたします。