【詳細】

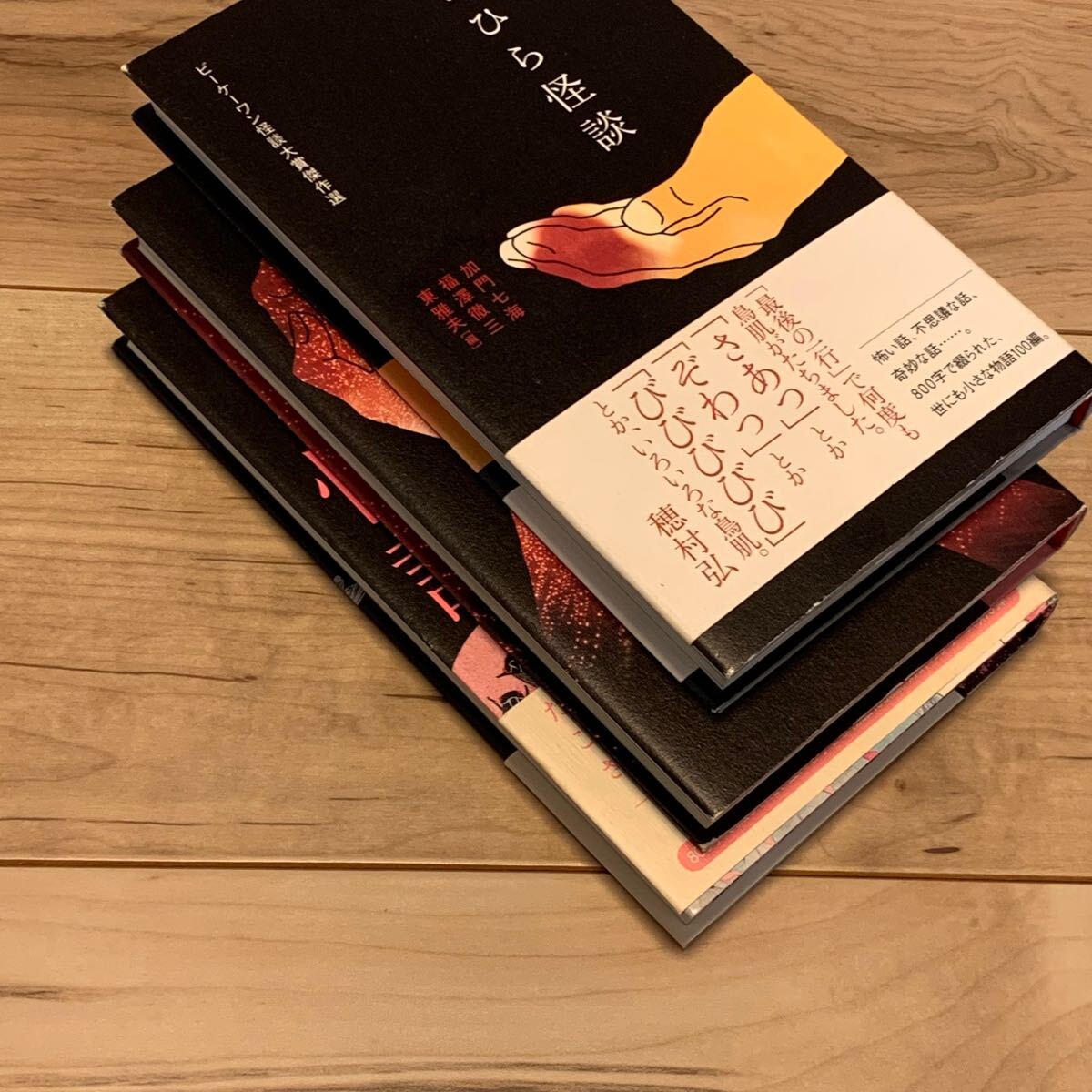

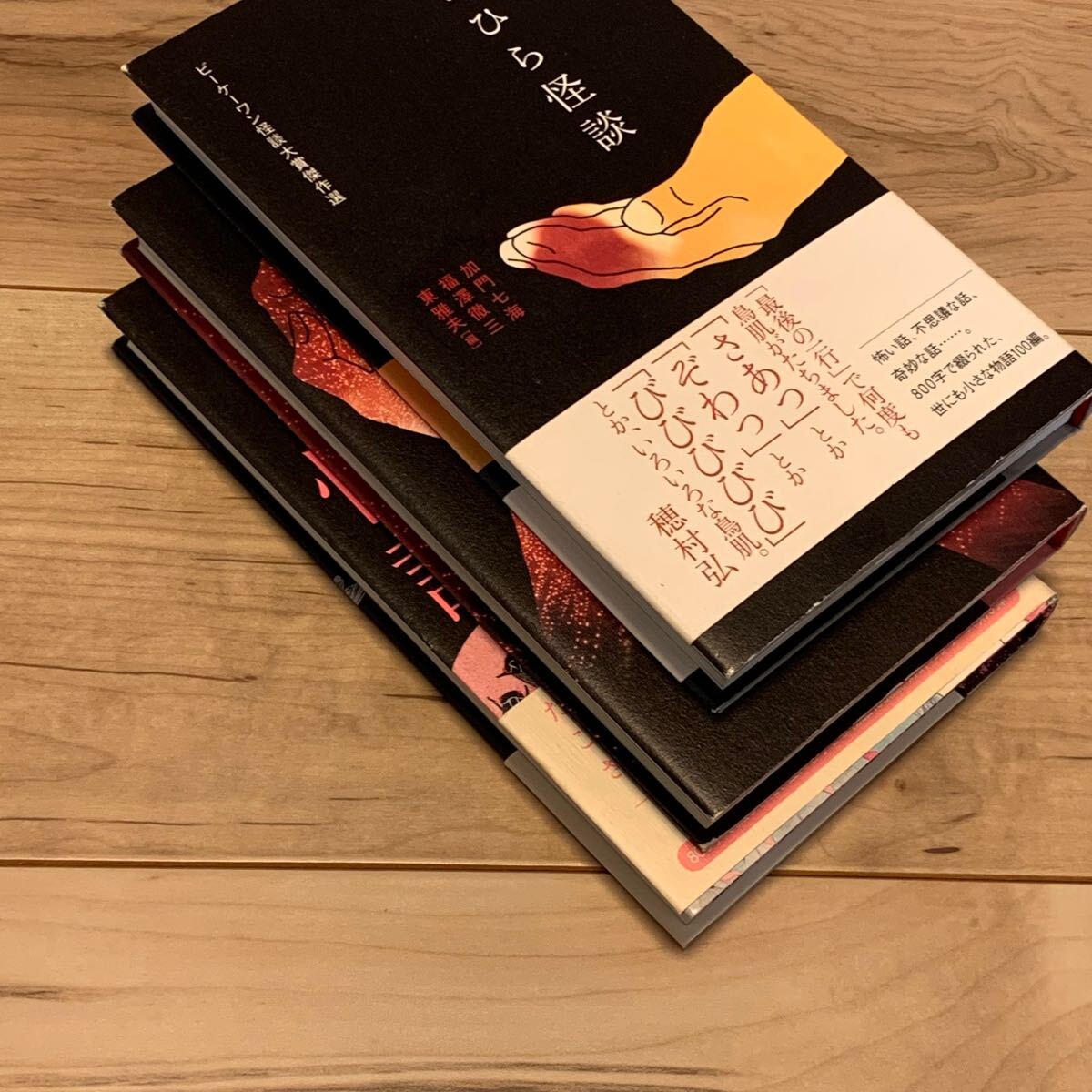

初版set てのひら怪談 ビーケーワン怪談大賞傑作選 加門七海 福澤徹三 東雅夫編 ポプラ社刊

てのひら怪談 2007年2月6日初版 ポプラ社発行 帯付 愛読者カード完備

てのひら怪談2 2007年12月5日初版 ポプラ社発行 売上票完備

百怪繚乱篇 2008年6月20日初版 ポプラ社発行 帯付 愛読者カード完備

てのひら怪談

「てのひら怪談」とは、怖い話、不思議な話、奇妙な話をテーマに、上限が八〇〇字=原稿用紙で二枚以内というルールにもとづいて書き綴られた、世にも小さな物語の愛称です。

てのひら怪談は、二〇〇三年の夏に、インターネット上で誕生しました。母胎となったのは、オンライン書店ビーケーワンが、この年から公募を開始した「ビーケーワン怪談大賞」----参加者たちが自分なりの表現で書き綴った怪談をネット上に発表し、共有し、愉しみを分かち合うことを目的に創設されたユニークな文学賞です。回を重ねるごとに参加者は増加し、それとともに応募作の水準も、飛躍的に向上していきました。怪異の素朴な聞き書きの域を超えて、八〇〇字という制約を逆手に取るかのように、独創的な世界観を個性あふれる文体で描いた応募作が、数多く寄せられるようになったのです。

本書には、過去四年間に寄せられた応募作の中から、選りすぐりの名作佳品、全一〇〇篇が収録されています。すべての作品が、単行本の見開き二ページに収まってしまうコンパクトさであるにもかかわらず、どの一篇をとっても、退屈な日常に亀裂をはしらせ、異界の光景を垣間見させるようなパワーと妖気を秘めた作品ばかりだと、編者一同、確信しております。

思えばわが国には、日々の暮らしの折節に去来する感興を、十七文字や三十一文字の定型に託して賞美する俳句や短歌、あるいは一座に参集した人々が、句作歌作を次々に披露する連句や連歌の文学的伝統が、今日にいたるまで脈々と受け継がれています。八〇〇字の怪談という本書の試みが、怪異に親しみ怪異を共有する、新たなる文学的伝統となる日を夢見ながら、私たちは今ここに、その最初の精華を掌上に差しだす次第です。 東雅夫

てのひら怪談

収録作品

歌舞伎(我妻俊樹)矢(夢乃鳥子)軍馬の帰還(勝山海百合)夏の夜(田辺青蛙)ムグッチョの唄(江崎来人)吉田爺(立花腑楽)光の穴(野々宮夜猿)階段(白ひびき)猫である(不狼児)薫糖(田辺青蛙)〔ほか〕

てのひら怪談2

収録作品

赤き丸(クジラマク)シャボン魂(岩里藁人)呼び止めてしまった(根多加良)水恋鳥(阿丸まり)未練の檻(都田万葉)深夜の騒音(宮間波)赤地蔵(狩野いくみ)石がものいう話(高橋史絵)阿吽の衝突(暮木椎哉)石に潜む(白ひびき)〔ほか〕

百怪繚乱篇

怪異はどこにでもひそんでいる。眼を凝らし耳を澄ませば、ありふれた日常に無数の亀裂が走っているのに気づくだろう。言葉の檻にとらわれた、百通りの怪異。その呪力が何をもたらすかは、読む者のみが知るー。怖くて不思議な全百話。

収録作品

土星の子供(クジラマク)/出席簿(クジラマク)/額縁の部屋(クジラマク)/プラグイン(クジラマク)/姉やん(田辺青蛙)/蜜壷(田辺青蛙)/月の味(田辺青蛙)/いちご人形(飛雄)/円筒形の幽霊(飛雄)/団欒図(飛雄)〔ほか〕

加門七海(かもん・ななみ)

東京都生まれ。多摩美術大学大学院修了。美術館の学芸員を経て、1992年に『人丸調伏令』で作家デビュー。オカルト・風水・民俗学などに造詣が深く、伝奇小説、フィールドワーク作品を中心に活躍。著作に小説『祝山』『鳥辺野にて』『目嚢めぶくろ』

東雅夫

1958年、神奈川県横須賀市生まれ。アンソロジスト、文芸評論家、怪談専門誌「幽」編集長。早稲田大学文学部卒。1982年に研究批評誌「幻想文学」を創刊、2003年の終刊まで21年間にわたり編集長を務めた。

近年は各種アンソロジーの企画編纂や、幻想文学・ホラーを中心とする批評、怪談研究などの分野で著述・講演活動を展開中。評論家として「ホラー・ジャパネスク」や「怪談文芸」「800字小説ムーヴメント」などを提唱

【状態】

経年劣化により若干の焼け、カバーにスレ、傷、フチヨレは御座いますが、概ね良好です。

【詳細】

【詳細】