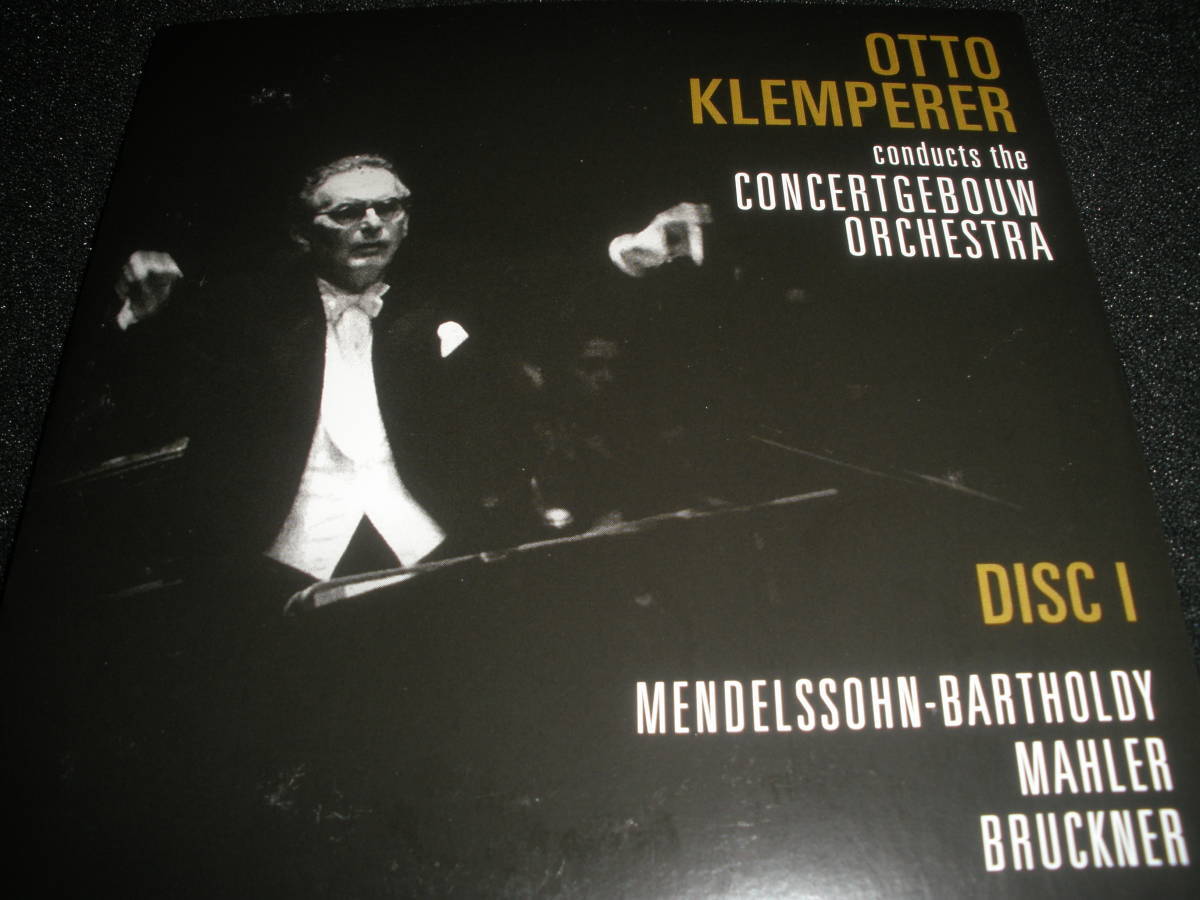

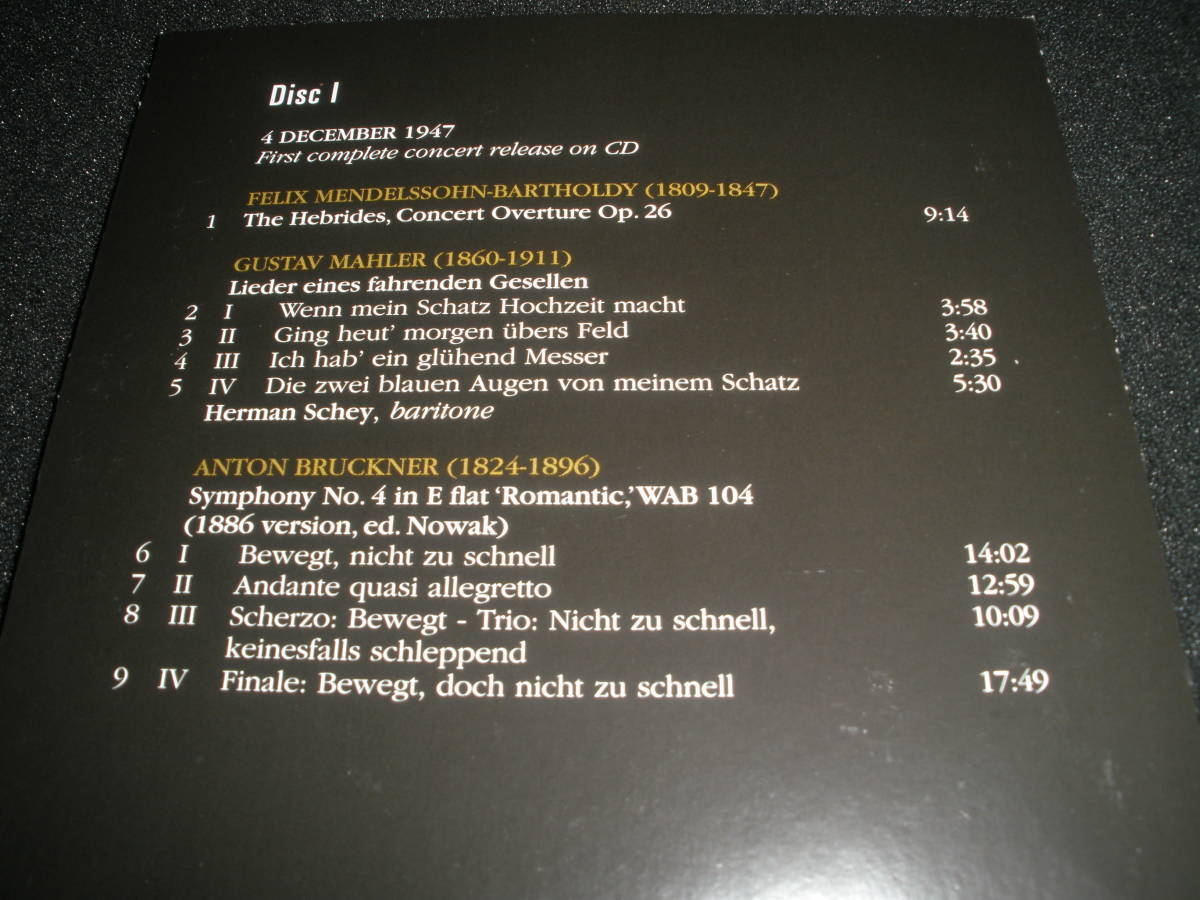

●メンデルスゾーン:序曲「フィンガルの洞窟」Op.26

●マーラー:「さすらう若人の歌」

ヘルマン・スヘイ(バリトン)

●ブルックナー:交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」WAB104[ハース1944年版]

録音:1947年12月4日

当日の演奏会曲目を全て収録。

フィンガルの洞窟」(8分41秒)は速いですが、ヘブリディーズ諸島がカムチャツカ半島あたりと同緯度ということで、北の海と島の寒々とした荒々しさの表現にはかえって良いかもしれません。後年とは違った良さがあります。

「さすらう若人の歌」(14分10秒)はクレンペラー唯一の録音として有名なもので、速いテンポを採用。

バリトンのヘルマン・スヘイはドイツからオランダに移住し、Hermannの最後の「n」も削ってしまっているほどなので、ここでは姓もオランダ語読みにしておきます。

曲中、交響曲第1番との共通素材が聴こえてくると、巨人が巨人を指揮しなかったのはとても残念と思わせる演奏でもあります。

ブルックナーの交響曲第4番(54分14秒)は、4年後のウィーン響との録音に次ぐ快速演奏。

クレンペラーがこの作品の指揮で最初に成功したのは1934年のロサンジェルス公演で、使用したのは当時唯一の楽譜だった初版(レーヴェ版)でしたが、戦後は主に原典版を使用。

もっとも、このコンセルトヘボウ管との演奏では、ロベルト・ハースが1944年に新たに校訂した原典版を使用していたものの、1951年のVOXレーベルへのウィーン響との録音では1936年のハース版を使用。

1954年のケルン放送交響楽団との演奏では、前年に出版されたばかりのノーヴァク版を使用しながらも、第3楽章中間部最初の主旋律をオーボエに吹かせるというハースの1944年版に準拠。以後、1963年のEMIのセッション録音、1966年のバイエルン放送交響楽団も同じ状態なので、クレンペラーにとってはその響きが最も良かったということなのでしょう。

ちなみにコンセルトヘボウ管とウィーン響の録音では、第2楽章第2主題部のヴィオラ・パッセージを独奏で演奏させていますが、ほかではおこなっていないので、当時の一時的なアイデアだったものと思われます。その意味でもこの録音は貴重です。

なお、1947年のクレンペラーは、4月から8月にかけてひどい躁状態となっており、以下のような事件を引き起こしています。

4月:ストックホルム・フィルとリハーサルで激しく衝突し、以後、7年間呼ばれなくなるほど関係が悪化。

5月:パリ・オペラ座で『ローエングリン』のリハーサルで演出家と衝突して指揮を拒否し、損害賠償25,000ドルで劇場を提訴。

6月:恩人で親しい友人でもあるシュナーベルとメニューインの演奏をリハーサルで侮辱してトラブルに発展。

8月:ザルツブルク音楽祭で初演を任されていたオペラ「ダントンの死」の台本がゲオルク・ビュヒナーの戯曲から乖離しすぎて音楽も悲劇的な気分に欠けるとしてへの興味を失ってしまい指揮をキャンセル。作曲者が連合軍幹部に気に入られた29歳のアイネム[1918-1996]だったことから、以後、ザルツブルク音楽祭への出演機会が消失してしまいます。

もっとも、若きアイネムの作品は拒否したものの、マーラーの交響曲第4番とロイ・ハリスの交響曲第3番などのオーケストラ・コンサート、及び『フィガロの結婚』は指揮しているので、よほどアイネムが気に入らなかったということなのでしょう。

おかげで代役のハンガリー人指揮者フリッチャイが有名になる機会を得ています。

ちなみにアイネムは、ナチの重鎮でもあった作曲家ヴェルナー・エックと親しかったことで兵役を逃れ、クレンペラーやクラウス、フルトヴェングラーらが酷い目に遭わされた策士ハインツ・ティーティエン監督の助手も務め、ナチ時代のバイロイトで活躍していました。

また、戦時中のベルリン・フィルで自作を初演し、ドレスデン国立歌劇場のアドバイザーにもなるなど、バリバリの体制派でもありましたが、戦争末期にゲシュタポから出生情報などの疑惑を追及され田舎に逃げ隠れていたところで終戦を迎えています。アイネムは強運の持ち主で、マタ・ハリ2世ともいわれた育ての母ゲルタが、戦時中にフランスの不在判決で死刑を宣告、戦後に無罪判決を言い渡され、ユダヤ人救出にも功績があったことから、アメリカ占領軍政府はその息子のアイネムを重用。村の警察署長に任命し、その後音楽祭の重鎮へと出世させています。ちなみにザルツブルク音楽祭の創設時の中心メンバーであるマックス・ラインハルトは、クレンペラーが若き日に50回も「天国と地獄」で一緒に仕事をした演出家です。(HMV)